Futuropolis

Florence Cestac, « La véritable histoire de Futuropolis »

Éditions Dargaud, 2007

© Florence Cestac

Avant d’être une maison d’édition,

Futuropolis a été dans un premier temps

(1972) une librairie, située 122, puis 130

rue du Théâtre dans le XVe arrondissement

de Paris. En 1972, elle est la première

librairie au monde spécialisée dans

la bande dessinée internationale d’auteurs,

avec des livres de bande dessinée

adultes en opposition aux publications

pour enfants, de format quarante-huit

pages cartonnées ou pelliculées,

appelées albums, provenant à l’époque

essentiellement de Belgique.

Mais Futuropolis importe également

des comics américains de la côte Est,

des comix « underground » de la côte

Ouest, des productions et des

publications italiennes, chinoises,

espagnoles et néerlandaises. L’activité

de la librairie cesse en 1977 pour

laisser place à l’activité éditoriale qui

devient prédominante. La première

publication des éditions Futuropolis,

en 1974, est un ouvrage consacré

à Edmond François Calvo. Il sera suivi,

dans la même collection 30x40, par

les publications de Gir et Tardi. Très

rapidement, Futuropolis s’impose comme

la référence dans l’édition de la bande

dessinée alternative, que ce soit pour

ses choix éditoriaux qui concilient la mise

en valeur du patrimoine, la confirmation

de nouveaux talents et la découverte

de jeunes auteurs, que pour l’attention

nouvelle portée à la qualité formelle

et d’impression des ouvrages.

Notes personnelles

« En 1973, lors d’un voyage à New York,

je découvre, chez Strand Book, Pioneers

of Modern Typography, d’Herbert

Spencer. L’acquisition de cet ouvrage est

un tournant décisif. La confiance que j’ai

en moi est chancelante, mes premières

certitudes vacillantes. La voie que

je me suis fixée est vraiment floue.

Comment mettre à profit mes années

“Beaux-Arts”, mon année en Suisse ?

Et là, à ce moment précis, Herbert

Spencer m’ouvre les yeux, ou plus

exactement il liste, sans toutefois les

hiérarchiser, tous les grands du graphisme,

qui, à travers la typographie, me guideront

durant toute ma carrière. Ils sont tous là.

Kurt Schwitters et Piet Zwart, Alexandre

Rodtchenko et Herbert Bayer,

Hendrik Nicolaas Werkman et El Lissitzky,

Theo van Doesburg et Paul Schuitema,

Max Bill. Les futuristes, dadaïstes,

suprématistes, constructivistes,

le Bauhaus et De Stijl. La liste des

quarante-huit noms me sert de guide

et orientera toutes mes futures

recherches. De façon exhaustive,

je traque chaque nom, des inconnus

pour certains, devenus aujourd’hui mes

incontournables.

La bibliographie de ce livre m’a servi

à constituer ma bibliothèque. »

Étienne Robial

Sources modernistes

Étienne Robial, Logotype de On-Off

Productions, 1984

© Étienne Robial

« Je trouve dans les images et les objets

qui m’entourent et que je collectionne

des repères rassurants. Les carrés

noir et rouge de Malevitch m’obsèdent

et m’apportent le courage. Dans son

prolongement viendront les démarches

de De Stijl autour de Gerrit Rietveld,

Theo van Doesburg, Piet Mondrian

et celles du Bauhaus autour de Walter

Gropius qui a réuni dans son école

tous les grands créateurs de formes,

de matières et de couleurs. C’est

un de leurs élèves, un Suisse, Max Bill, qui

suscitera le plus ma curiosité. Max Bill est

un artiste complet, un homme généreux,

un découvreur, un visionnaire, un touche-à-

tout, il est partout.

Il me guidera et me poussera vers tous les

supports : la typographie, le graphisme,

la sculpture, l’enseignement, la peinture,

le mobilier, l’architecture, l’urbanisme…

Il est également l’ami de Sophie Taeuber,

l’épouse de Jean Arp.

Eileen Gray, Mart Stam et Robert Mallet-

Stevens seront eux aussi sources

d’influence à travers la radicalisation

de leurs réalisations : l’essentiel, rien

de superflu ! »

Étienne Robial

Tracés et grilles

Le tracé régulateur (parfois appelé le tracé

harmonique) permet de structurer avec

des lignes droites et courbes de façon

cohérente et équilibrée les éléments

d’une composition. On l’emploie pour

dessiner, construire ou définir une forme,

une proportion ou une mise en page.

Il architecture un alphabet, un écran,

un livre, un magazine, un logotype…

Un tracé de même nature va générer

des images homogènes, mais surtout

harmonieuses. La grille de presse permet

d’organiser le format, elle sert de structure

dans laquelle s’ordonnent textes et images

de manière rationnelle pour installer une

harmonie de proportions entre tous les

éléments qui forment la page. Elle utilise

un système de demi-colonnes, qui permet

de combiner des colonnes de textes

ou d’images différentes. Afin d’éviter

l’utilisation de filets (traits de séparation),

les demi-colonnes positionnées

en quinconce créent des blancs qui

structurent les pages. La combinaison

de tête peut être différente de celle

du pied de page.

Étienne Robial, Tracé régulateur de l’écran natif du logo Canal+

Juillet 1984

© Étienne Robial

Couleur et formes

La perception de la couleur est essentielle

dans l’identification et la codification des

signes. Une couleur ne fonctionne jamais

seule, elle doit toujours être associée

à une autre de façon à créer un accord

par deux, ou à deux autres pour créer

un accord par trois. Chaque couleur

est une partie de la décomposition

de la lumière.

On les représente de manière ordonnée

autour d’un cercle que l’on appelle

chromatique.

Étienne Robial, logotype du PSG

On-OFF productions, 1991

© Étienne Robial

La synthèse des couleurs pigmentées

destinées à l’impression, à la peinture,

est appelée soustractive. Le cumul tend

vers le noir. Il y a trois couleurs primaires :

jaune, rouge, bleu ; trois couleurs

secondaires : orangé, violet, vert ;

six couleurs tertiaires : orangé/jaune,

orangé/rouge, rouge/violet, bleu/violet,

bleu/vert, vert/jaune.

Le codage C M J N, cyan + magenta

+ jaune + noir, est gradué en trames

de 0 à 100 (couleurs quadri).

Les deux principaux nuanciers

de références de couleurs sont PMS

(Pantone Matching System pour

l’impression) et RAL (peinture industrielle).

La synthèse des couleurs-sources

lumineuses, destinées à la projection,

à la vidéo, est appelée additive. Le cumul

tend vers le blanc.

Il y a trois couleurs-lumière primaires :

rouge, vert, bleu.

Le codage R V B est gradué de 0 (noir)

à 255 (pleine lumière)

Enseignement

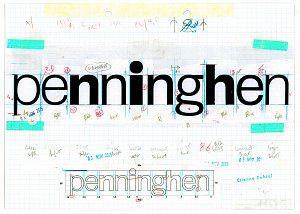

Étienne Robial, logo de l’école Penninghen

© Étienne Robial

Depuis 1996, Étienne Robial enseigne

à Penninghen (Paris), école d’architecture intérieure, de communication et de direction artistique. Son cours

sur la conception graphique et visuelle

est construit autour de quatre notions :

les formats, le cercle chromatique,

la gestion plastique et esthétique

d’un espace et l’association des trois

codes d’identification − forme, couleur,

typographie − à un son.

Pour Étienne Robial, la pédagogie

est une partie intégrante du métier

de graphiste : savoir élaborer clairement

et précisément une mission avec un client

rend beaucoup plus aisée la réponse que

l’on va lui proposer tout en le persuadant

de sa pertinence.

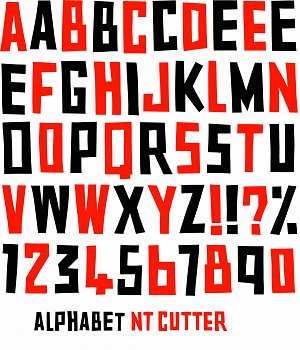

Les alphabets

Étienne Robial, Alphabet NT Cutter

2018

© Étienne Robial

Les alphabets d’Étienne Robial ont

des provenances diverses et parfois

inattendues. Sa principale inspiration

émerge des ouvrages appelés Modèles

de Lettres, destinés aux architectes et

aux peintres en lettres qui interviennent

essentiellement sur la signalétique

des devantures des magasins. Peintes

au traînard, un pinceau à poils longs,

ces lettres ont un dessin souple,

irrégulier, à l’inverse de la rigidité

et de la sécheresse d’un caractère

typographique. Destinées à être

reproduites, elles sont libres de droits.

La machine à écrire, les lettres stencil, les

pochoirs, la Dymo, les tampons et timbres

caoutchouc, les alphabets transfert,

le point de croix, les lettres pasta, les

caractères bois, les jeux et abécédaires

de toutes sortes sont autant de références

et de façons d’écrire des mots et des

titres. Étienne Robial trouve dans ces

différentes sources une manière de jouer

avec les lettres et les chiffres. Sans jamais

les déformer, il les manipule, les détourne

de leurs destinations, les fait danser

ou sauter, les graisse, joue avec les inters,

les alignements. Il construit ses propres

alphabets de titrages à partir de grilles,

de trames et de gabarits formatés.