Jusqu’à la Renaissance, il est souvent difficile de préciser la provenance géographique des bijoux. Les nombreux échanges entre les cours royales rendent en effet la production internationale ; de plus, le recours fréquent, comme modèle, aux gravures des ornemanistes qui circulent alors dans toute l’Europe, ne facilite pas les identifications.

Deux des pièces majeures de cette période ancienne sont une bague de l’époque mérovingienne, probablement du Ve siècle, en or à chaton circulaire orné de rayons sertis de grenats, et une bague byzantine en or représentant, gravée sur son chaton quadrilobé, une Vierge à l’Enfant en majesté.

Au Moyen Âge et à la Renaissance, les bijoux sont la plupart du temps ornés de sujets religieux, qu’il s’agisse de pièces en émail peint ou de bijoux utilisant les formes fantaisistes des perles baroques, tel ce pendentif du XVIe siècle représentant l’Agneau mystique. Au XVIIe siècle, les motifs religieux dominent encore très largement l’iconographie de la parure, comme le prouvent les différents pendentifs conservés au musée. Souvent originaires d’Espagne, ils sont ornés de scènes peintes sous verre ou réalisées en fixé-sous-verre – feuilles d’or placées sous des plaques de cristal de roche ou de verre – représentant l’Annonciation, la Nativité, l’Assomption de la Vierge ou un saint en contemplation. Les bijoux reliquaires sont toujours appréciés, telle cette croix constituée de six petits compartiments ronds ayant appartenu à l’archiprêtre Claude Laborieux et daté de 1645. Ces pièces rares sont entrées dans les collections par des achats à la fin du XIXe siècle mais surtout grâce à la générosité de la marquise Arconati-Visconti en 1916 et de Madame Ménard qui, en 1968, lègue des bijoux des XVIe et XVIIe siècles.

Au XVIIe siècle, les bijoux de tête et les épingles sont très en vogue ; les ornements de corsage peuvent être portés en pendants, suspendus ou cousus au vêtement. Les pierres étant rares et les bijoux représentant un investissement financier important, les nouvelles parures comportent souvent des bijoux anciens réutilisés ou réadaptés.

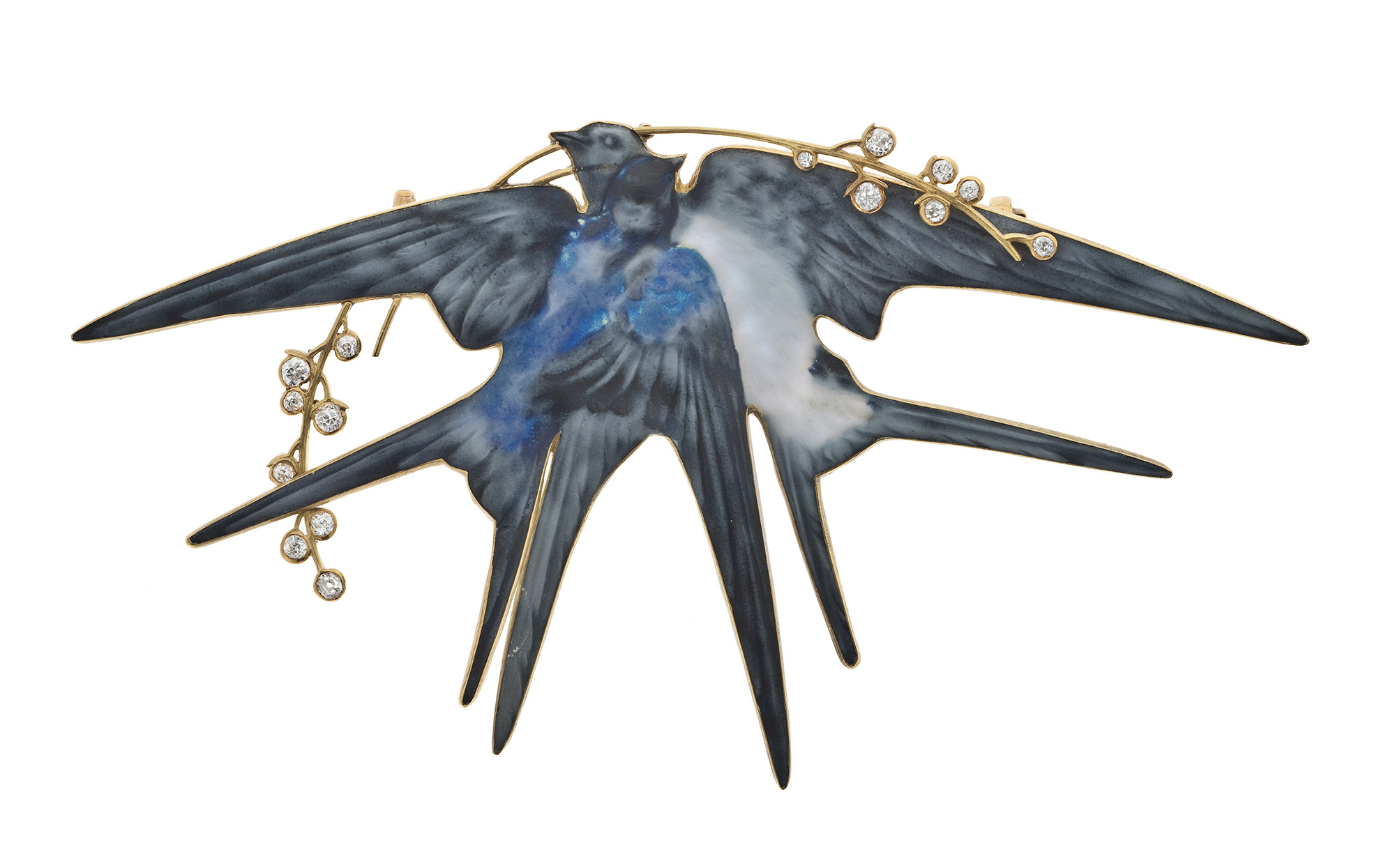

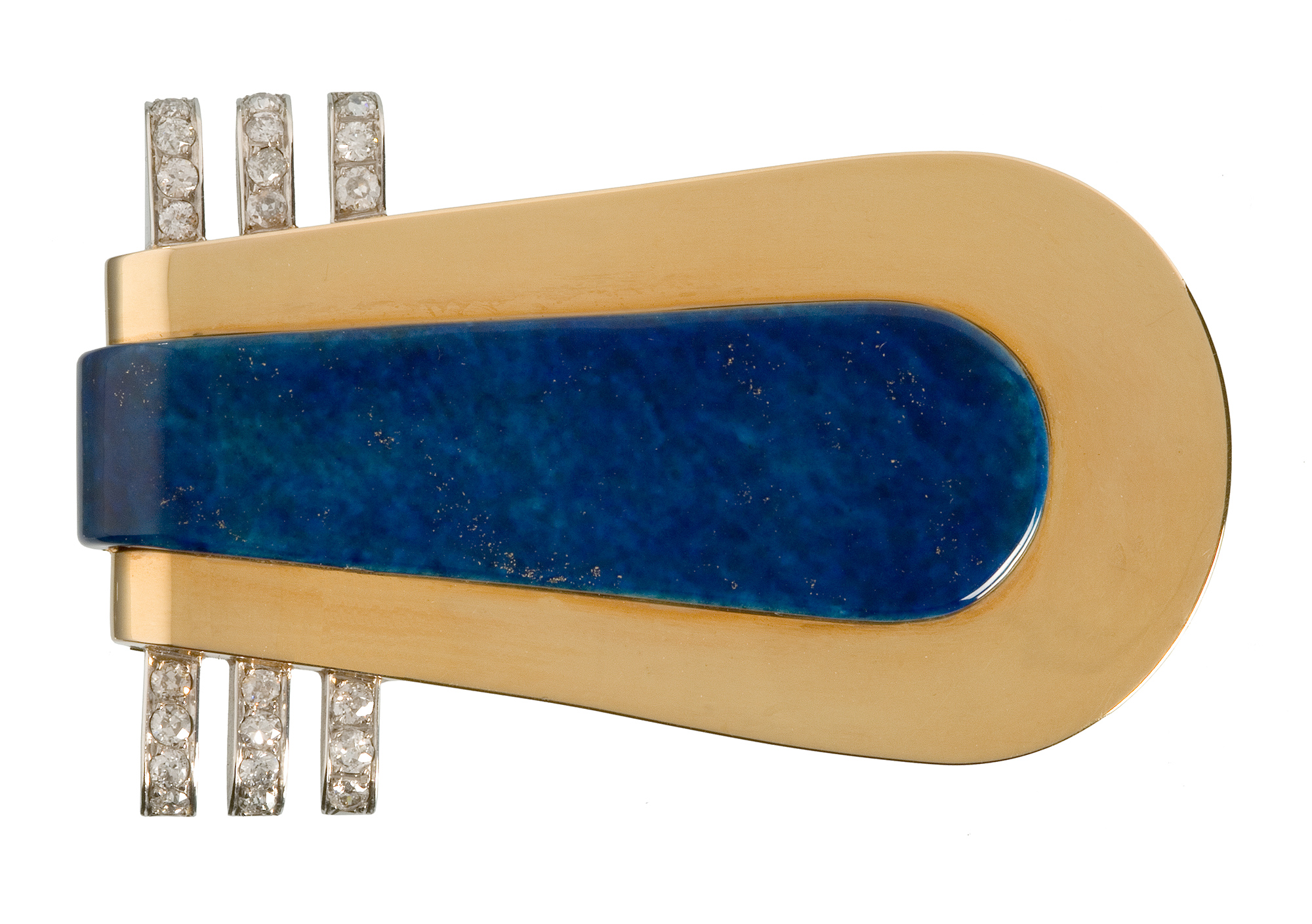

Les bijoux profanes empruntent leurs formes à la nature. Durant la première moitié du XVIIe siècle, la flore est traitée de façon à peine stylisée, sur des ornements de corsage ou sur des épingles de coiffure en argent émaillé orné de diamants ou de cristaux de roche dont les revers portent un décor polychrome en émail.