Dorothée Charles : Quels sont tes souvenirs de jouets ?

Big Jim, opérateur radio, 1982

Mattel

(fabricant)

Collection Les Arts décoratifs, Paris

© MAD / photo Jean Tholance

_ Winshluss : Je suis de la génération Playmobil. Je me souviens des publicités à la télévision avec des figurines Playmobil animées image par image. J’en avais commandé au père Noël. Le matin de Noël, en ouvrant mon cadeau, je me souviens avoir été extrêment déçu car je me suis rendu compte que les figurines ne bougeaient pas du tout comme dans la publicité. Ça a été une de mes premières déceptions d’enfant. Et aussi ma première expérience de publicité mensongère. Je me rappelle aussi la deferlante Big Jim à l’école. Il m’en fallait absolument un. Et c’est certainement là qu’a débuté ma carrière d’artiste : j’ai commencé à leur faire des tatouages, à les brûler, à les maquiller, à les transformer en zombies. Je me souviens avoir eu aussi un petit train électrique. Je le faisais tourner en flammes dans ma chambre jusqu’à ce que ma mère intervienne. Comme on habitait en HLM, c’était périlleux. Je faisais également des maquettes d’avion, que je faisais brûler une fois terminées. J’avais découvert à l’époque que la colle à maquette s’enflammait très bien ! J’inventais beaucoup d’histoires. J’étais très actif en matière de conneries.

D.C : Tu te souviens des jouets que tu aurais voulu avoir ?

W. : Il y en a énormément. À l’école et dans la cour de récréation, il y avait chaque année le jouet qu’il fallait avoir. Je me souviens du jeu électronique Simon. Rétrospectivement, ce jeu est assez idiot. Mais quand on est enfant, on se dis que ce n’est pas possible de ne pas l’avoir parce que tout le monde autour de soi en parle. On a vraiment le sentiment que c’est impossible de vivre sans. C’est comme le film E.T. que tous mes amis étaient allés voir. Mes parents n’allant pas au cinéma, je ne l’ai jamais vu… Enfin, si, mais à trente-cinq ans seulement !

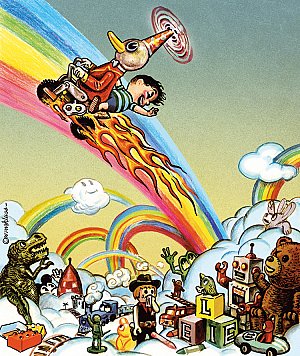

Winshluss, « Bar Mitzvah », 2012

Encre

Collection particulière

Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

© Winshluss

D.C : As-tu gardé des jouets de ton enfance ?

W. : Malheureusement, non. Je n’étais pas soigneux. Je suis toujours étonné par ceux qui ont gardé leurs jouets. Et c’est vrai que, sans tomber dans la nostalgie, j’aurais plaisir à les avoir maintenant. C’est un univers qui m’inspire.

D.C. : Quels étaient tes héros préférés ?

W. : Il y en avait beaucoup. Je lisais des bandes dessinées de gare. Ma mère les trouvait sur le marché et m’en achetait parce qu’elles n’étaient pas très cher. C’était des secondes mains, des compilations. Je ne les avais jamais dans l’ordre. Je pouvais lire la suite d’une bande dessinée un an après. Mon héros, c’était Blake le roc ! Du bas de gamme, mais il y avait aussi des choses intéressantes dans ces histoires. Je lisais Pif. J’adorais Rahan. J’ai même eu son coutelas et le collier de griffe en badge ! Plus tard, j’ai découvert les super héros. Quand nous avons eu la télévision – je devais avoir huit ans – je regardais Les Mystères de l’ouest, Scoubidou et plus tard Albator. Avec ses cheveux au vent et son look un peu gothique, il m’a marqué. Il était un peu bizarre par rapport aux dessins animés d’Hanna-Barbera et aux séries américaines. Astérix, Tintin et Mickey sont arrivés bien après.

D. C. : Lisais-tu des contes ?

W. : Ma mère m’achetait des livres-disques : Blanche Neige, Barbe Bleue… J’aimais beaucoup mettre le disque. Le conteur avait une grosse voix qui faisait peur. Et moi, je disais : « Mais qu’est-ce qu’elle fait ? Il lui a dit de ne pas ouvrir la porte ! » Je l’écoutais en boucle et je tournais les pages du livre au son de la clochette. C’était interactif. Ma culture du conte est venue de là. Je passais de bons moments. En fait je m’amusais avec presque rien.

D. C. : Que lisais-tu d’autre ?

W. : De la science fiction puis des romans policier. Ce sont des univers qui m’ont intéressé. Le roman d’aventures aussi. Je me souviens de L’Île au trésor de Stevenson, un livre fabuleux. Quand je l’ai relu, je me suis rendu compte que l’histoire était plus ambiguë, les personnages plus complexes. Le méchant n’est pas vraiment méchant, il est même plutôt sympathique. Le pirate est le personnage le plus humain du livre. C’est une histoire initiatique racontée par un vrai auteur.

D. C. : Et à l’école, que lisais-tu ?

W. : Molière, j’imagine… L’école à été un désastre pour moi. Je m’ennuyais. J’ai arrêté l’école à dix-sept ans, après avoir redoublé trois fois. À l’époque, j’étais dans la culture de la « win », typique des années 1980. J’ai payé ce rejet par la suite.

D. C. : Pour revenir à l’exposition, peux-tu décrire les univers que tu as créés et qui sont tous liés à l’enfance ?

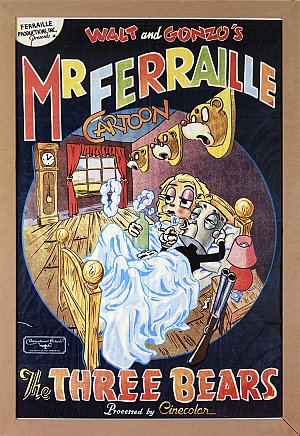

Winshluss, affiche « Monsieur Feraille et les trois ours », 2003

Sérigraphie

© Winshluss

W. : Tout mon travail est connecté à l’enfance ou du moins à la culture populaire. En tant qu’artiste, je ne vois pas trop l’intérêt de mon travail… Je veux dire par là que je suis conscient que tout cela est assez vain. Mais paradoxalement, j’ai besoin de faire des choses. Je puise donc dans la strate la plus profonde de mon existence : mon enfance. Peut-être parce que c’était le moment où j’étais bien et où tout paraissait simple. J’ai besoin de m’amuser même si mon propos est assez noir. Cet aspect ludique est très important. Ce n’est pas de la nostalgie, plutôt une sorte de carburant. J’aime l’esthetique des vieux trucs. Dans mes albums, j’enfonce parfois Walt Disney mais en fait j’adore ses univers. Je trouve les vieux dessins animés Disney sublimes. Je m’en sers pour parler d’autres choses. C’est un peu comme une boîte de chocolats empoisonnés : ça ressemble à quelque chose qui va être délicieux, en tous cas dans ma tête de malade, et après je me charge d’empoisonner les chocolats un par un. C’est ma manière de travailler. C’est juste un moyen que j’ai trouvé pour avoir envie faire des choses.

D. C. : Que signifie pour toi la culture populaire ?

W. : Quand je parle de culture populaire, c’est quelque chose qui est présent au fond du crâne. C’est une sorte de vague souvenir. Dans mon travail, j’utilise beaucoup le symbole, comme « égalité-fraternité », ou encore la République – un symbole qui ne veut plus rien dire aujourd’hui. Jésus, tout le monde connaît, Mickey tout le monde connaît : pour moi c’est du pareil au même. En réalité personne ne connaît. Quand j’ai repris Pinocchio, tout le monde pensait que c’était une adaptation du Pinocchio de Collodi. Mais en fait, c’est une adaptation des souvenirs que j’ai du dessin animé de Walt Disney. Très peu de personnes finalement ont lu Collodi. Avec Pinocchio, je voulais parler de mon époque et de la mondialisation. J’ai juste trouvé une manière ludique de parler du chaos qui règne dans le monde et dans ma tête.

D. C. : Est-ce que tu te censures quand tu travailles sur certains thèmes ?

W. : Non, jamais. C’est la pertinence de mon propos qui m’intéresse. Je ne me considère pas du tout comme provocateur. Pour moi, c’est bourgeois. C’est la volonté de faire chier ses parents. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je m’en fiche de faire chier mes parents. Je n’ai pas de compte à regler de ce côté-là, ce qui me libère sur certains points. Ce qui m’intéresse, c’est plutôt le ricanement. Je relis en ce moment Le Nom de la Rose. À la fin, Umberto Eco fait dire au vieux Jorg : « Le pire pour nous, ce n’est pas que l’on vienne nous contredire sur des arguments ; le pire, c’est celui qui ricane. » Moi, je suis plutôt dans ce cas de figure. Parfois quand je me lève le matin, je suis très énervé par ce que j’entends et ce que je vois. Les bras m’en tombent, je suis désespéré et puis je rigole… que faire d’autre ? Tout cela est tellement absurde !

D. C. : Comment as-tu conçu les dioramas ?

W. : Tout d’abord l’idée, puis le dessin, et après la réalisation. Mes dessins sont généralement plus simples que ce que je veux réaliser. C’est pour ne pas effrayer les personnes qui vont les fabriquer ! C’est ce qui est arrivé pour un des dioramas, L’Arche de Noé. J’avais dessiné une mer calme et puis j’ai changé d’avis. Je me suis dit que ce serait mieux s’il y avait une tempête, donc l’arche est maintenant penchée et il y a des vagues. C’est avant tout l’idée qui m’importe. Si je n’en ai pas, ça ne sert à rien. Je ne suis pas un artiste poétique ou romanesque. Je ne dessine pas à la terrasse des cafés. Je ne saurais pas quoi dessiner de toute façon. C’est pour ça que j’utilise des formats différents : dessin, cinéma, musique. Je ne suis pas attaché à la forme. Ce qui m’intérresse, c’est de trouver un moyen de raconter quelquechose. Quand j’étais enfant, j’étais un virtuose du dessin, mais très tôt je me suis rendu compte que bien dessiner les muscles ne servait à rien si on n’avait pas d’histoire. Cette prise de conscience a été douloureuse. J’ai donc arrêté de dessiner pendant des années et je me suis mis à la musique.

D. C. : Tu as créé une poupée à ton effigie. Comment s’inscrit-elle dans l’exposition ?

W. : Elle est à la fin de l’exposition. Elle ne dit rien de neuf mais elle me fait rire. Il y a clairement une forme d’ironie. « Qui es-tu ? », « Que représentes-tu ? ». S’ajoutent à ces questionnements la communication, la maladie de notre époque. C’est une plaie pour moi. Tout le monde est en permanence en représentation de ce qu’il imagine être cool. La caricature en est Facebook. Et puis plus rien n’est vraiment « gratuit ». On est obligé de surveiller tous nos propos. La gratuité est une chose importante. Quand j’ai travaillé sur l’exposition « Le supermarché Ferraille », le public y a vu une caricature de la société de consommation. Évidemment, c’était cela mais il y avait autre chose que j’avais essayé de soulever. Je ne me plaçais pas juste en spectateur comme celui qui a tout compris. Je ne suis pas innocent, j’ai été perverti par la société. Enfant, j’avais un grand plaisir à aller dans un supermarché, je trouvais les rayonnages colorés d’une grande beauté et je pensais qu’il suffisait de prendre les produits et de les mettre dans le caddie ! C’est plus tard que j’ai compris qu’il fallait les payer… Encore des illusions perdues.

Winshluss, « Poupée Winshluss »

© Winshluss

D.C. : Dans l’exposition, il y a plusieurs représentations d’enfants, notamment dans l’affiche que tu as dessinée. Tu peux nous la décrire ?

W. : L’enfant que j’ai dessiné pour l’affiche de l’exposition est debout sur le monde et il a la tête en feu. Il rigole mais il a la tête en feu. Pour moi, c’est le symbole de l’Occident.

D. C. : Quel est ce monde sur lequel il repose ?

W. : N’importe quel économiste sait que notre système économique est mauvais – tout le monde est au courant. En fait, nous le savons depuis les années 1930. Mais c’est une religion : tout le monde s’accroche à ce système alors que des pays comme l’ex-URSS nous ont confirmé que l’on avait raison. Il y a quand même autre chose à proposer que les kolkhozes et cette société de marché immonde ! Le problème, c’est que ce marché libéral est engagé, que personne ne le contrôle – et que personne ne veut l’avouer. Cette espèce de machin que l’on appelle la mondialisation échappe à tout le monde. Si j’ai un regard un peu sombre, c’est parce que je n’ai pas de solution et je ne sais pas si c’est à moi d’en trouver une. Mon travail, c’est de synthétiser, de montrer l’absurdité de tout cela.

Je pense que le vrai mal est dû à l’impasse que l’on fait sur plein de choses parce que c’est ennuyant. Alors on trouve des prétextes. Par exemple, l’écologie. Depuis quelques années, on trie les ordures. Ça résout un problème. Ensuite, il y a les voitures vertes qui sont devenues un enjeu économique. Je n’ai rien contre l’écologie mais aujourd’hui tout le monde est devenu écolo, même Mc Donald ! Ça m’amuse. Au fond, qui a envie de changer les choses ? Moi, je suis comme tout le monde, je veux le dernier téléphone, le dernier Ipad...

D. C. : Il y a différentes lectures dans les dioramas que tu as composé ? Ludique, politique…

Winshluss, dessin préparatoire pour le conte « La Petite marchande d’allumettes », 2012

Encre et feutre

© Winshluss / MAD, Paris

W. : Il y a deux aspects dans mon travail : des choses absurdes comme des blagues de comptoir et des choses plus grinçantes. Dans l’exposition et dans le diorama Il était une fois…, Jacques, le personnage du conte Jacques et le haricot magique, rencontre un Boeing en grimpant au sommet de la tige. C’est idiot mais ça me fait rire. La Petite Fille aux allumettes est un conte qui m’a traumatisé. J’ai dû le voir enfant à la télévision. Il n’y a rien de plus sordide au monde que cette petite fille qui le jour de Noël crame ses allumettes et meurt de froid. C’est horrible. Quand je vois ça, je veux bien devenir trotskiste et prêcher le grand soir ! Dans l’exposition, la petite fille aux allumettes a un bidon d’essence à la main. Elle a mis le feu à la ville. Elle est devenue plus vindicative et peut-être même folle. Ça, c’est plus politique. Cette histoire que j’ai mise en scène de manière comique est une résumé de la société qui ne comprend que la violence.

D. C. : Tu as sélectionné des jouets de la collection des Arts Décoratifs, que tu définis comme « moche » ou « qui font peur ». Quels sont ces jouets ?

Johnny Hallyday en concert, 1995

Mattel (fabricant), Etats-Unis

Collection MAD, Paris

© MAD / photo Jean Tholance

W. : J’ai sélectionné deux sortes de jouets : ceux bon marché et ceux qui datent d’un autre temps avec un côté artisanal. Ce que j’adore dans les jouets de supermarché ou d’aéroport, qui sont totalement inutiles et qui disparaissent à la poubelle, c’est qu’il y a quelqu’un qui les a dessinés, financés fabriqués et produits. Cela me fascine toujours de me dire qu’il y a quelqu’un derrière une gomme ou des gadgets complètements idiots ! Les jouets anciens, quant à eux, étaient faits pour toute la vie. Les enfants pouvaient se faire mal avec car il n’y avait pas les mêmes codes de sécurité qu’aujourd’hui. Tout simplement, la conception du jeu et l’esthétique du jouet étaient différentes. On était plus dans une recherche de réalisme, comme par exemple avec le caniche mécanique ou les poupées avec des têtes en porcelaine. Aujourd’hui, on a vu tellement de films et d’images que l’on ne peut plus s’identifier à ces jouets. Il sera intéressant de voir ce qu’ils provoquent dans l’exposition mais je pense ne pas être le seul à être un peu perplexe avec ces jouets. Moi, je suis de la génération du plastique. Il a un côté rassurant.

D. C. : Es-tu collectionneur ?

W. : Non. J’avais une collection de bandes dessinées mais je l’ai donnée quand j’étais plus jeune. C’était encombrant. C’était un sacerdoce. J’adore les livres des années 1950, mais au lieu d’avoir les originaux j’achète des livres Taschen. Il y a évidemment des artistes que j’aime. J’ai une planche de super héros de Kirby. C’est mon épouse me l’a achetée. Même dans mon travail, je n’ai pas attaché beaucoup d’importance à mes dessins originaux. Une fois que c’était fait, c’était fait. J’ai beaucoup jeté de dessins ou je les ai perdus. Aujourd’hui, mes dessins sont présentés dans une galerie et je gagne ma vie avec.

D. C. : Dans l’exposition se mêlent à la fois des originaux et des lithographies. Quel est ton rapport à l’original et à la série ?

W. : Le rapport à l’original, je l’ai vraiment eu avec la galerie Vallois. Lorsque je dessinais des bandes dessinées, c’était pour en faire un livre avec du beau papier, une couverture brillante. C’était la finalité. Mais même si je voyais bien l’intérêt de garder les dessins, j’en ai beaucoup égarés. Dernièrement, j’étais en résidence à Montflanquin et j’ai dessiné des grands formats. Il y a des choses que je ne peux pas faire sur une page A3. Le dessin où l’enfant lance des cœurs sur le monstre est inspiré d’une lapidation de saint Étienne. Cela avait du sens de le faire en grand format car il y a ce côté rococo. Plus jeune, j’avais déjà essayé de peindre mais je n’en voyais pas l’intérêt. Là, j’ai réussi à trouver un pont avec ce que je fais et ce que j’aime faire. Cela reste graphique sans être de la bande dessinée. Je reste aussi dans l’interprétation. C’est cohérent avec mon travail. Moi j’adore la cohérence, même si elle est quasiment pas visible dans ce que je fais car je touche un peu à tout.

D. C. : Et les sculptures ?

W. : Le volume, j’en ai fait dès que j’ai pu trouver les bonnes personnes. Les premières sculptures, je les ai réalisées avec Ferraille, les Requins marteaux et, aujourd’hui, avec la galerie Vallois. Je suis très soucieux de la facture et du résultat. La sculpture White Man faisait partie d’une série de dessins que j’avais initiée il y a dix ans pour Beaux-Arts magazine. On m’avait alors demandé un autoportrait et je m’étais dessiné avec une tête de Toto. Cette sculpture est donc née d’un dessin plutôt simple, tout en sachant que j’allais devoir le réaliser en volume. La simplicité est compliquée pour moi. Je n’ai pas appris la pureté du trait à l’école des Beaux-arts !

Winshluss, « Panasonic State of Fear », 2012

Technique mixte et

gouache

Collection particulière

Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

© Winshluss

Panasonic State of Fear représente un personnage en train de fondre tenant une télécommande à la main. Évidemment, ça semble totalement idiot mais c’est tellement vrai. La peur, c’est ce qui nous conditionne en ce moment. Je me souviens qu’en 2001 je regardais en boucle les images des Twin Towers en train de s’écrouler et du sentiment étrange qui m’envahissait. J’étais à la fois plongé dans un film, une super production américaine – cela en était presque pornographique – et je sentais aussi la peur car je ne savais pas ce qui se passait. Je crois que depuis 2001, on n’en est jamais vraiment sorti de ce bombardement d’images. Il ne faut pas le sous-estimer. C’est comme un tube de Britney Spears. On a l’impression de l’avoir toujours connu. La peur, c’est pareil. Les gens ont peur aujourd’hui et il n’y a plus aucune place à l’utopie. C’est un désastre. Les communistes, même s’ils étaient complètement irréalistes, proposaient quelque chose de meilleur. Aujourd’hui, ce que l’on nous propose, c’est la crise ! Les lendemains meilleurs, c’est quand même plus chouette que la période d’austérité pendant cinq ans !

D. C. : Travailler de façon collective, c’est pour toi plus réjouissant ?

W. : C’est très important pour moi. Quand j’avais vingt ans, j’ai appris qu’il ne fallait surtout pas travailler avec ses amis mais avec des gens compétents. Le temps ayant passé, je me suis aperçu que mes amis avaient eux aussi eu des expériences : le moment était venu de travailler ensemble. Comme ils me connaissent, je n’ai pas besoin de tout expliquer ou de les convaincre. Dans des moments où je ne sais pas très bien où je vais, je ne lis pas d’inquiétude dans leur regard, même s’ils ne comprennent pas mieux que les autres, car ils se disent « on le connaît, généralement il finit ce qu’il commence… » Et puis, j’aime bien les projets collectifs parce que je ne suis pas compétent dans tous les domaines. Quand je travaillais avec Cizo, qui est à mes yeux l’un des meilleurs graphistes que je connaisse, je lançais une idée, lui lançait sa moulinette et ça sortait – souvent ce n’était pas ce que j’imaginais mais c’était très bien. Pour Villemolle, que j’ai réalisé tout de suite après Persepolis, j’ai travaillé avec Raphaël Barban qui a été script, chef décorateur et a résolu des situations abracadabrantesques. Il n’avait pourtant jamais fait ce travail auparavant. Le plus important est de travailler avec des gens pourvu d’un cerveau bien irrigué.

D. C. : Pourquoi avoir réalisé Villemolle après Persepolis ?

W. : Personne n’a vraiment compris ce que je faisais après Persepolis, Cannes, Hollywood... Faire des va-et-vient ne me dérange pas. Je sais que le succès ne dure pas et que pendant quinze ans, ça a été difficile. Avec Marjane Satrapi, on s’est battus comme des diables pour faire Persepolis. Après, il y a eu ce côté exotique qui fait beaucoup de bien mais je suis conscient que je peux retourner dans les limbes, un endroit que je connais assez bien !

D. C. : Quels sont tes futurs projets ?

W. : La Bible en bande dessinée. Même si je n’ai pas été instruit dans une culture religieuse, c’est un sujet passionnant lié lui aussi à la culture populaire. Finalement, on à tous hérité de ce fardeau judéo-chrétien ! Je travaille aussi sur l’adaptation en dessin animé de Smart Monkey, que je coréalise avec Nicolas Pawloski. Les décors sont proche du premier King Kong. Et j’ai enregistré un album avec un groupe de musique qui s’appelle Brutus. Le nom, c’est pour les T-shirts. Je pense toujours aux T-shirts quand je forme un groupe !